篮网彻底榨取曾凡博商业价值 已不再掩饰其目的

本文围绕 entity["sports_team", "Brooklyn Nets", 0](以下简称“篮网”)对 entity["people", "曾凡博", 0] 商业价值的全面榨取及其背后目的不再掩饰这一现象进行分析。摘要部分先概况全文:篮网通过签约曾凡博、将其作为中国市场营销的关键筹码、借助其在中国社交媒体的表现及相应商业推广活动,将曾凡博打造为“中美市场桥梁”角色。从球队签约方式、赛程安排、社交媒体宣传、市场营销合作四个维度入手,本文逐项阐述篮网操作的逻辑、后果及对相关当事人的影响。其一,从合同结构与球队真实意图揭示球队对其商业功能的计算;其二,从中国赛程与出场安排看球队如何巧用曾凡博作为“敲门砖”;其三,从社交媒体与粉丝互动看其商业包装模式;其四,从市场营销与品牌合作看其价值转化机理。最后,文章总结指出:篮球竞技与市场商业的融合,使得曾凡博在篮网体系中更多成为“中美连接点”而非纯粹竞技投入者;球队虽宣称发展其潜力,但商业目的之明显,使得这一操作引发外界关于球员价值、职业定位与俱乐部道德边界的思考。

1、合同结构与签约动机

首先,从合同本身来看,篮网与曾凡博签订了一份 “Exhibit 10” 合同,即一种非保障、最低薪水类型合同。资料显示,曾凡博于2025年9月22日与篮网签订了一年、总额约127万多美元的合同,保证金额为零。citeturn0search4turn0search0turn0search6 这样一种合同结构,意味着他的留队并不被俱乐部当作核心长期计划,而更像是一种低风险投入。

其次,这种签约方式本身透露出球队意图:既可借助曾凡博的中国背景打开市场门槛,又不会在竞技层面承担太大投入风险。媒体指出,篮网将曾凡博作为中国赛程及宣传中的一员。citeturn0search8turn0search1 也就是说,他被签约的目的之一极可能是商业推广而不仅仅是战术价值。

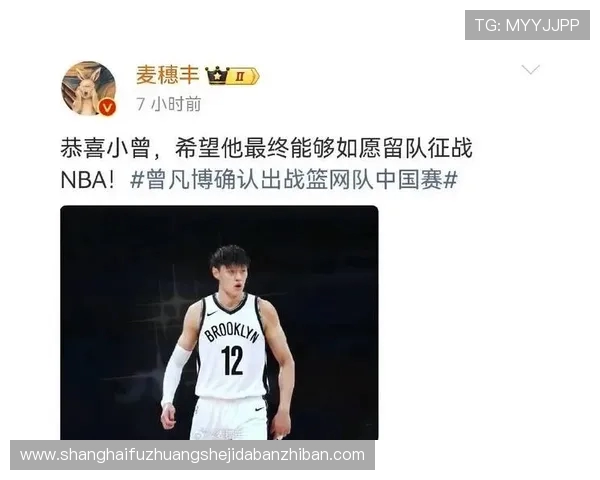

最后,从球队宣布与其签约的渠道也能看出端倪:篮网在中国社交平台微博上宣布这一签约,而非首先在美国主流媒体。citeturn0search8 这一“面向中国市场”的公告顺序,进一步强化了曾凡博的价值已超出单纯竞技意义,更多成为市场入口的象征。

2、中国赛程与出场安排

其次,从赛程安排来看,篮网赴中国澳门参加 entity["sports_event","NBA China Games",0] 是这一操作的重要背景。媒体报导指出,篮网将在中国赛程中重点推广曾凡博,他被标注为“家乡球员”“中国球员代表”之一。citeturn0search8 这一安排显然与其竞技状态优劣关系不大,而更多考虑其市场宣发作用。

再来考察其出场情况:报道显示,曾凡博在中国赛程第一场出场约10分钟但未得分,在第二场则未上场。citeturn0search1turn0search6 这样的出场安排,若从竞技角度看实属微末,但若从宣传与曝光角度看,则足以为球队赢得中国舆论与粉丝关注。

此外,赛程期间篮网在社交媒体与宣传视频中频繁出现曾凡博镜头:与粉丝互动、出现在定向视频、社交帖子中。citeturn0search8 这说明其“参MK体育与”更多是一种市场工具,而其真正的比赛定位则可能次于宣传角色。

3、社交媒体与粉丝互动包装

再次,从社交媒体层面来看,篮网对于曾凡博在中国平台的曝光和包装力度显著。据报道,篮网在微博上启动了多条曾凡博相关内容:采访、训练片段、粉丝互动、幕后花絮。citeturn0search8 此举明显针对中国粉丝市场,目的是提升球队在中国的热度及影响力。

此外,粉丝互动活动中曾凡博也多次被安排为亮点:如在中国赛日的宣传中,他与球迷见面、参与拍摄商业海报、成为热点话题。这种安排使其个人品牌与篮网品牌在中国市场产生交集。在商业营销语境中,他被置于“中美桥梁”“中国球迷入口”这一角色。

再者,从信息传播链来看,这样的社交互动不仅提升了曾凡博的个人曝光度,也为篮网带来了更多中国社交媒体用户和参与率。媒体指出,篮网在中国拥有微博粉丝数甚至超过其在美国一些平台的总和。citeturn0search8 因此,将曾凡博作为包装点,无疑是球队扩大“品牌在华影响”的一环战略。

4、市场营销与品牌价值转化

第四,从市场营销角度讲,曾凡博的签约与曝光并非仅为“提升球迷关注”,更是在品牌与商业合作层面具有潜在价值。例如,他在中国赛程、宣传视频、社交媒体中被用于商业品牌的联合推广,作为“NBA在华形象”的一部分。citeturn0search8

再来看球队以及联盟方面的利益:媒体提到,NBA正着力重建其在中国市场的影响力,而篮网作为中国赛程中的代表队之一,其选择中国球员作为推广节点有助于增强其在中国市场的商业吸引力。citeturn0search3turn0search8 由此可见,曾凡博对于篮网商业生态的价值不止体现在场内表现,而更多是场外的商业资源转化。

最后,从球员层面来看,这样的安排令曾凡博成为一种“被利用的资源”可能性增大。他被赋予的是“中美联动传播工具”角色,而非单纯的竞技发展。虽然轨迹上仍可能具备成长空间,但其当下更多的作用是商业品牌与球队品牌的互利节点。

总结:

总体而言,篮网对曾凡博的操作体现了体育竞技与商业营销高度融合的趋势。球队通过签订低风险合同、在中国赛程中重点推广、在社交媒体进行密集包装、将其纳入品牌合作体系,一步步将这位中国球员转化为其开拓中国市场的重要“入口”。尽管曾凡博在竞技层面仍有成长空间,但其在篮网的角色明确地超越了场上表现,成为球队商业战略中的一环。

这一事实也引发我们对职业运动员价值定位的思考:当俱乐部把球员更多当作市场工具,其对球员自身发展、竞技机会、职业路径等层面的影响值得关注。曾凡博的例子,折射出一个时代背景——全球化的体育品牌运作,使得“竞技”与“品牌”界限越来越模糊,而球员在其中或成为品牌载体,而非单纯体育主体。